Царский вояж, или Зачем Николай II приезжал во Владимир

В год празднования 300-летия Дома Романовых император Николай II с семьей посетил ряд городов Российской империи, в том числе Владимир, Суздаль и Боголюбово. Во Владимирскую губернию царский поезд прибыл 29 (16 по старому стилю) мая 1913-го. То есть в этом году мы отмечаем весьма солидный юбилей данного события — 110-летие. Конечно, это было не первое посещение нашего города монархами из рода Романовых, но до Николая II царствующие особы бывали здесь в основном проездом.

К истокам государственности

Владимир, Суздаль и Боголюбово стали первыми пунктами в туре государя по нынешнему «Золотому кольцу». Затем императорская семья отправилась в Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Ростов и, завершая поездку, посетила еще один исторический город, входивший тогда в состав Владимирской губернии, — Переяславль. Выходит, 100 лет назад первенство Владимирской земли в создании российской государственности не вызывало сомнений.

Поездка по России государя императора должна были поднять национальный дух и восстановить авторитет императора, подпорченный неудачной русско-японской войной и «Ходынкой». К 1913 году Россия находилась в парадоксальной ситуации. После столыпинских реформ страна была на пике своего экономического развития, однако в социальном плане оказалась не стабильна. На этом фоне император выглядел как человек, не способный разрешить данные противоречия. Он все больше уходит в религию, чему способствовали болезнь сына и набожность императрицы.

Безопасность превыше всего

Маршрут движения высочайших особ разрабатывали по дням и часам; тщательно осматривали дороги и сооружения; методично продумывали места расстановки постовых; составляли списки лиц, которые должны были сопровождать Николая II в поездке; выявляли политически неблагонадежных людей, которым воспрещалось жительство во Владимирской губернии до 1 августа 1913 года. Предстоящий приезд императора наделал много переполоха.

Император с семьей перемещались в открытых автомобилях. Предписывалось церквям по пути следования кортежа звонить во все колокола, настоятелям благословлять царя, фасады зданий привести в надлежащее состояние, народу встречать «державного хозяина» с хлебом и солью. Безопасности уделялось особое внимание: по сторонам дорог должны были стоять только благонадежные люди, в руках у них не должно было быть ничего тяжелого или объемного, цветы в сторону царя кидать запрещалось. Над теми, кто стоял по сторонам дорог должен был быть начальник (это касалось, например, учащихся) со списком всех присутствовавших.

Торжественная встреча во Владимире

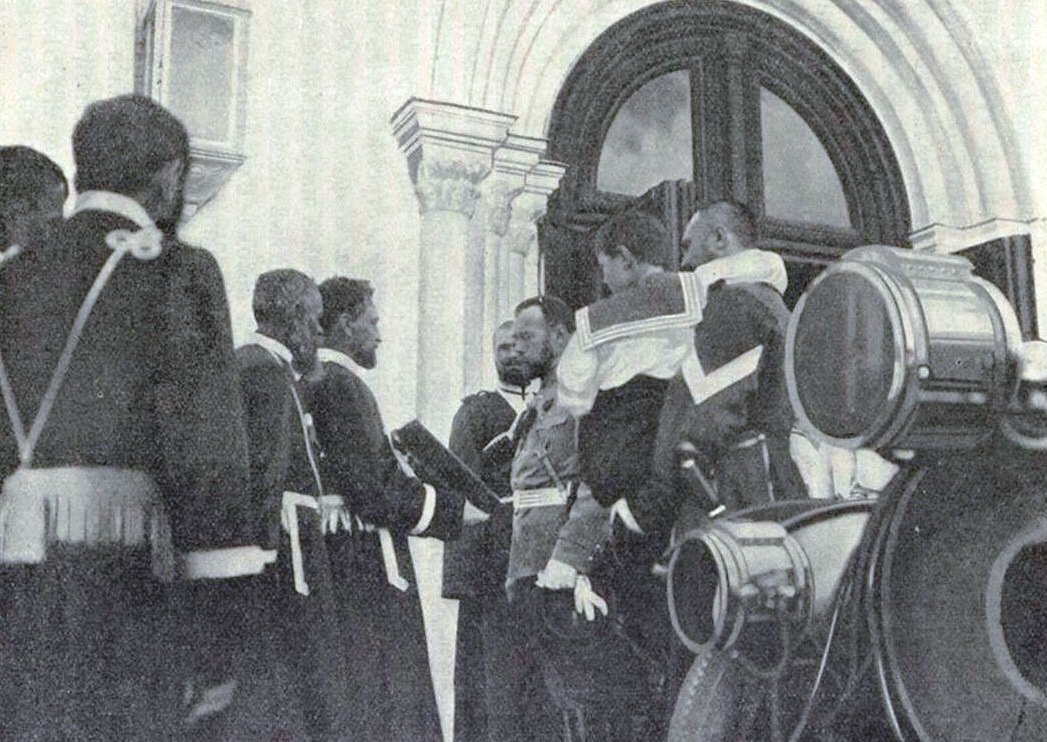

Императорский поезд прибыл к вокзалу города Владимира при торжественном звоне церквей. На фланге почетного караула 9-го гренадерского Сибирского полка находились командующий войсками Московского военного округа Павел Плеве с начальником штаба Миллером и другими. Император принял рапорт от губернатора Ивана Сазонова и Плеве, поздоровался с почетным караулом, принял депутации, поднесшие хлеб-соль. Император был тронут приветствием, которое ему оказали во Владимире.

На перроне его торжественно встречали депутации от Владимирской ученой архивной комиссии, Владимирского купеческого общества, Владимирского мещанского общества, Владимирской общины старообрядцев, инославного духовенства и т. д. Впервые к императору допускались представители всех сословий. До этой поездки он общался только с дворянами и богатым купечеством.

Но самого царя, похоже, интересовали только церкви. Первым делом он отправился в Успенский собор. Вот что об этом, ссылаясь на слова своей матери, сообщает владимирский писатель Леонид Зрелов в книге «Время встреч и разлук»:

«Царь, прибыв поездом, шел по улице Мироносицкой (при советской власти переименованной в улицу имени Карла Маркса). Впереди, украшая государево шествие, на белых конях двигались гвардейцы. Позади идущего пешем царя ступали гордые, взволнованные гимназистки в белых шляпках, а за ними старательно тянули шаг облаченные в серые форменные костюмчики гимназисты. На Соборной площади шпалерами выстроились солдаты квартировавших в городе Сибирского и Малороссийского пехотных полков.

Часть гимназистов вместе с реалистами также стояли ровненькими рядами вдоль сквера „Липки“. В задумчивой отрешенности государь император проследовал к Успенскому собору, чтобы, взойдя на кафедру, принять участие в торжественном молебне по случаю трехсотлетия Дома Романовых. Наследника престола, болящего цесаревича Алексея, нес на руках донской казак в красном кафтане и с бородой до пояса. Охрана осуществлялась под личным присмотром полицмейстера...»

Восхищение Суздалем

После краткого молебна почетный гость отправился в Суздаль. Правда, только с дочерьми, потому что царевич Алексей снова плохо себя чувствовал и остался с матерью во Владимире. Суздаль произвел впечатление даже на такого высокопоставленного и много повидавшего путешественника, как последний российский император. В своем дневнике Николай II записал:

В Суздале в Покровском монастыре император отобрал 43 иконы из ризницы и 3 больших иконы из Покровского собора для Музея имени Александра III в Петербурге. На могиле князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре была совершена заупокойная лития.

Поклонение Андрею Боголюбскому

Вечером того же дня царская автоколонна направилась к еще более глубоким истокам российской государственности и самодержавия — в село Боголюбово. В соборе Боголюбского монастыря царская семья отстояла молебен и приложилась к чудотворной иконе Боголюбской Божией Матери и к надгробию с частицею святых мощей князя Андрея Боголюбского. Настоятель обители Евгений поднес Николаю II копию чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери. Еще одну икону епископ Евгений попросил передать государыне императрице. Третья икона Боголюбской Божией Матери предназначалась для цесаревича. Иконы подарили и каждой великой княжне.

В 8 часов вечера кортеж императора подъехал к поезду на станцию Боголюбово. В 9 часов 20 мин императорский поезд отбыл в Нижний Новгород. Через три месяца, 24 августа 1913 года, во Владимире состоялось открытие памятника Александру II. В связи с этим Николай II прислал владимирскому губернатору телеграмму: